<– 前の記事:悔い改めの宣教~95か条の論題

前回は、マルチン・ルターが提唱した「95か条の論題」がどのようなものであったかを見た。

マルチン・ルターが「95か条の論題」を出した頃は、免罪符(贖宥状)での罪の許しを説く説教者が、民を誤った道に導いていき、民の中に聖書が教えている教えに耳を貸そうとしない人が出てきていた。神の国の福音(よい知らせ)を伝えるには、神が教会に与えられた権威を正しく用い、聖書が言っていない教えや民を迷いの道に引いていく悔い改めがない罪の許しの宣言をやめ、お金ではなく、罪の悔い改めによる御国の建設を説く必要があった。ルターの行為は、改善に向けての討論を求めるための問題提起であった。1517年のことであった。ルターは、誤りを正す方向に社会が変わることを期待して、しかるべきやり方で神学の誤りについて提言した。

ルターが聖書から読み取った悔い改め

新約聖書はもともとコイネーギリシャ語で書かれたものだったのだが、当時のローマ・カトリック教会で使っていたのはラテン語(ウルガタ版)の聖書であった。このラテン語訳聖書はカトリック教会の公式聖書として今日も使用されている。ルターがこの世を去る前年の1545年から始まったトリエント公会議(~1563年)において、ローマ・カトリック教会が、宗教改革での混乱を治めるために、信仰の統一を図って、ラテン語訳聖書の権威を再確認したことによる。ルターが修道士になってから読んでいた聖書もラテン語訳(ウルガタ版)であったのだが、原典はコイネーギリシャ語で書かれていたわけで、そのことは知られていた。ルターは、ローマ書の研究が9章に差し掛かった頃に、ギリシャ語訳を手に入れて、利用し始めていた。1

「私たちの主であり、また師であるイエス・キリストが『あなたがたは悔い改めなさい』と言われた時、イエス・キリストは信じる者たちの生涯のすべてが悔い改めであることをお望みになったのである」との第一条から始まる95か条の論題、当時のラテン語訳聖書を聖職者が読んで、ラテン語を知らない民衆に説き明かされる時には、イエスが「あなた方は悔い改めなさい」と言われたその意味は、教会に行って悔い改めて、懺悔をしなさいというように説明されていた。イエスが言われたことは、少なくとも年に一回は教会で懺悔をしなさいと、そういう意味だと教えられていた。自分の心に思いつく限り、「私はこんなことをしました」、「あんなことをしました」と自分がしたあのことこのことの罪を数え上げなさいと教えられていて、これが、イエスが福音書で、公生涯をお始めになる時、「天国は近づいた。悔い改めよ」と言われた言葉の意味だとして民衆は教えられていたのである。2「教会」を必要以上に権威付けすることは危険である。

ギリシャ語原典に立ち返り聖書を研究したルターは、イエスが「悔い改めよ」と言われたのは心の方向転換であることを見出し、神は信じる者の生涯にわたって悔い改めであることをお望みである、と解釈し直したのである。「お望みなのである」と、強制ではなく、絶対的従順を強いる戒律ではなく、神の愛に応える神への愛から出た信仰によって自発的に従う心の必要を説いたのである。生涯にわたって、日々悔い改めの心を失わないことの大切さを説いた。ルターは、イエスの説いた悔い改めを、次のように理解していた。「人間は罪を犯さないでいようと思っても、罪を犯さないことができないものであることを知ってほしい。罪を犯さないことができないようなものであるのだが、高ぶらずに悔い改めなさい。悔い改めるならば、あなたを救おう。罪ののろいから救い出すために、わたし(イエス)が十字架上で救いの道を開いたのである。罪を犯さないことができなくても、罪を犯さずにはいられない肉を憎み、悔い改めの心をもってわたしのもとに来るならば、天の御国は、あなたのものだ。それが、十字架の贖いの力だ。」免罪符で済ませるような外的な口先だけの懺悔は、それだけで済んでしまい、心からの悔い改めに至らず、まして、罪を憎むということもなくなってしまう。本当の悔い改めは、罰のようにも思える罪の結果を受け止め、それでも主の愛を信じ、主と共に乗り越えていく道を選ぶものである。それをチャリンとお金を入れただけで、生涯罪が免除されるという罪の奨励にすりかえてはならない。これが、95か条の論題でルターが説明したかったことであった。3

「95か条の論題」を提言した後の動き

ルターは、95か条の論題の手紙を教会直属の上司のずっと上にあたるマインツ大司教宛に出し、ヴィッテンベルクの城付属の教会の扉(当時大学の掲示板として使われていた扉)に「95か条の論題」(ラテン語)の一枚の紙を掲示した(「掲示はしなかった」という説もある)。掲示したと言っても、ある日突然大学の門の前にド-ンと大きな立て看板を立てて自己主張したわけではなく、単に当時の学問的な慣習に従ってのことであり、大学の教授が当時の慣習として行ってよいやり方で、紙を掲示したわけであった。論題の前書きに、「以下の内容による神学の討論を行いたい。だから討論の希望者は出席して私たちと口頭で論議をしてほしいし、出席できない人は文書でそれをしてくださるようにお願いをする。この主題についての私の見解は以下のとおりだ」と学問として討論するために掲示したのである。しかし、この提言に対して、討論しようという人は一人も現れず、討論は行われなかった。4

討論する者はすぐには出てこなかったのだが、活版印刷が広まっている時代である。ルターは、この文書をドイツ語にしてヴィッテンベルクの町で印刷して出版した。すると、ルターの言葉によれば、「あたかも天使自身が使者になったかのごとくに、たちまち大勢の人々の間に広まっていった」という。そして、二週間ぐらいでヨーロッパ全体に広まっていったと言われている。「95か条の論題」の出版の知らせはローマにも届き、教皇レオ10世(217代教皇)の耳にも届いた。教皇レオ10世は、ドミニコ会のお札売りの名説教者が民衆の拍手喝采を受けて、お札が売れていることに対し、競争相手のフランシスコ会の系列のアウグスチヌス修道士が妬んで起こしたことだと考え、「ドイツの田舎の修道士たちの仲間の喧嘩」というように言ったようである。5人は、知らない相手に対してでも、自分の心にあることや経験で考える性質がある。時に相手の心に全くないことを、主観で決めつけたりするが、そこに人間性が垣間見える。自分は欠けているところがある存在で(神のように全知全能ではなく)自分の知らされていない未知な事があるかもしれないと考えるなら、決めつけたりはしない。

にわかに、ルターの文書に注目した人は大勢出てきて、賛同者が起こり、人々の手にどんどん渡っていった。広がってくると、反対する者も出てきて、具体的にルターに反対する文書を書いた幾人かの神学者たちもいた。お札売りのドミニコ会は、ローマ教会にルターを提訴し、彼には「大異端」(「大」をつけた異端)の嫌疑があるという訴えを起こした。こうしてルターの提言は、ローマで訴えとして取り上げられることになったのだが、それ以上に、人々の注目を浴び、ルターは「時の人」となっていった。ルターは、聖書研究を重ね、ただ恵みによってという聖書の福音の中心メッセージを再発見した人物である。簡潔に言うなら、「神お一人が恵みにより、イエス・キリストにおいて、私たち人間の罪、存在の底にあるどす黒いもの(罪)を赦して、信じる者たちを救い、生まれ変わらせる道を開いてくださった。」ということである。6

ハイデルベルグ討論会

95か条の論題を提言して半年も経たない内に、人々の賛否の声が大きくなっていった。ローマ教会でも取り上げられようとする頃、1518年4月に、反対者が起こる中、ルター所属のアウグスチヌス修道会はドイツの修道会をハイデルベルグで開催した。その席上で、修道会の指導者たちは「時の人」となっていたルターに、お札の問題には触れないで、一般的な神学問題を論じる「神学討論」をするように命じた。ルターは、非常に大事な神学を述べたのだが、この神学討論に参加した教授たちは、ルターにさほどの関心も示さずに、終わったという。しかし、この討論会を聞いていた人の中に、何人かの若い修道士たちがいて、後に宗教改革への道を歩んでいき、宗教改革の輪が広がっていくこととなる。7

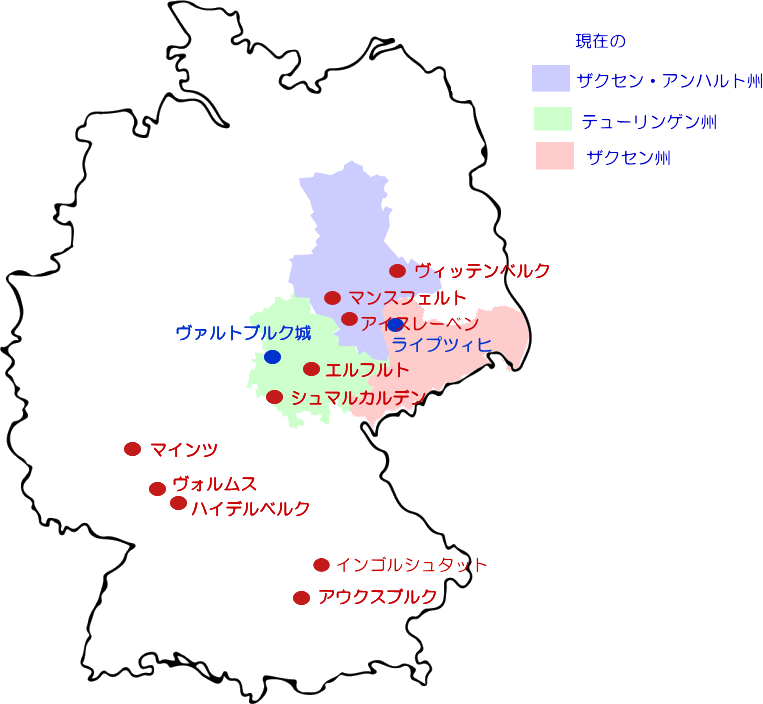

- ルターが活動したのは 選帝侯ザクセン(Kursachsen, エルンスト家の領地) であり、首都はヴィッテンベルクであった。現在の行政区分でいうと ザクセン・アンハルト州の一部(ヴィッテンベルクやアイスレーベンなど)と、テューリンゲン州の一部 がその範囲に含まれる。

- 一方、現在の「ザクセン州」(ドレスデンなどを中心とする地域)は、当時は アルベルヒト家のザクセン公国 が支配しており、ルターの宗教改革初期には「選帝侯領ザクセン」とは別の領域であった。

アウクスブルク審問

ハイデルベルグ討論会から半年後(1518年10月、95か条の論題から1年後)、「アウクスブルク審問」という出来事が起こった。これは、宗教改革の流れの中で決定的となる出来事となった。教皇レオ10世は、教皇庁高官でドミニコ会のカエタン枢機卿をローマ・カトリック教会からの使節として、ルターを審問するために遣わした。このカエタンは、ルターの著作を入念に研究し、ルターの考えは、当時のローマ・カトリック教会の中心の神学を揺さぶり、ローマ教皇の権威を揺るがす危険なものと捉えていて、ルターに自論を撤回させようという決意をもってアウクスブルクで開催された帝国議会に合わせてドイツを訪れた。ルターは、アウクスブルクに出向き、カエタン枢機卿と対面した。非常に高い位のカエタンに対面した時、ルターは、床に十字の形にひれ伏し尊敬の意を表した。カエタンは、教皇から「父のごとく接し諭すように」と指示されていたこともあり、ルターに向かって、「私はあなたの父親のような気持ちで話をしたいのだ」と語りかけた。8ルターは、上昇志向が強い父親の意に反し、怒りをかって修道士になっていた。厳しい両親に育てられたことで、厳しい神観を持ち、その恐れや葛藤があったからこそ、神を求め、父の厳しい愛を超える神の恵みを発見するに至っていた(「堕落した世に~神の計画による備え」参照)。そのようなルターに向かって「あなたの父のような気持ちで」と言ったカエタンのことばは、ルターにどのように響いていただろうか。父を重ね、父の指導と神の導きのどちらを選ぶかと葛藤した2週間(大学をやめて修道会に飛び込んだ時)のおさらいのような時となっただろう。ここに、ルターの心を牧する神の御手が見える。この審問で、ルターは真理を撤回できるわけもなく、カエタンの怒りをかって決裂した。ことごとく「否」というルターに、カエタンは怒り、「撤回をしないならばもう二度と私の前には立ち現れるな」という捨て台詞のような言葉を残して審問は終了した。審問を終えたルターはヴィッテンベルクに帰ってすぐに、「アウクスブルク審問記録」という文書をまとめている。おさらいのような時を抜けたルター、感情的に書いたのではない。神がなされた記録として文書に残した。

ライプツィヒ討論会

それから、また半年経った頃、討論家として当時名を馳せていたヨハン・エックというインゴルシュタット大学の神学教授が、ルターとルターのヴィッテンベルク大学の同僚のカールシュタットに、神学討論会をしようと呼びかけ、ルターたちは、この呼びかけに応じた。当時ライプツィヒを中心に治めていたザクセン公ゲオルク(髭のゲオルク公)が、討論の場の提供を申し出て、1519年7月、この公開討論会は2週間にわたって開かれた。初めの1週間はカールシュタット、後の1週間はルターの討論に当てられた。「ライプツィヒ討論会」で、討論家として名を馳せていたヨハン・エックは、激しい討論を展開し、ルターを追い詰めていった。ヨハン・エックの言葉に誘導され、ルターは「教会の歴史の中で、教皇も公会議も誤りを犯すことがあり得る」と言わざるを得ない状況になった。教会は決して誤りを犯すことがないと考えられていた時代である。ヨハン・エックにしてみれば、異端と言えるような言質を取ったわけである。ルターは真理を語ったのであるが、意図をもって誘導されてのこと、これは、反教皇(テロ)という冤罪に利用されるような言葉となった。こうして冤罪は生まれる。さらにルターは、約100年前(1414年~1418年)に開かれたコンスタンツ公会議について、「コンスタンツ公会議で異端者であると宣告して火刑に処したヤン・フスの教えの中にすら、福音的なものが含まれている」と言い切ったのであった。してやったりとヨハン・エックのほくほく顔が浮かぶようだ。こうして、ヨハン・エックは、捨て台詞を残すことなく、「ルター=異端者であり処刑されたフスに同調する者」という結論をもって、偽りではないが、真実ではない内容を勅書として、1520年にローマ教会を訪問し報告したのであった。9

異端処刑されたヤン・フスとウィクリフ

ヤン・フスというのは、教会や聖職者の腐敗も目立ってきて教皇権の衰退が明らかとなってきた時代、1378年に始まった教会大分裂という混乱期の中で、ベーメン(現在のチェコ)で、カトリック教会に対する批判を公然と行った聖職者であった。フスは、プラハ大学で神学を学び、1398年から教授、1401年に哲学部長、1403年には学長となった人物である。教会を批判し、聖書による信仰を回復することを説いていたイギリスの神学者の影響を受け、カトリック教会の世俗化を厳しく批判するようになり、1402年からチェコ語で説教をするようになった。フスの説教は、ベーメンの貴族や民衆に広く受け容れられ、影響力を持つようになった。1412年、ローマ教皇の贖宥状の発売を批判し、ついに破門されるに至った。その後、コンスタンツ公会議に召還されたが、一切の弁明も許されず、一方的に危険な異端の扇動者であると断じられ、有罪とされ、翌1415年7月6日、火刑に処せられた。また宗教改革の先駆者とされているイギリスのウィクリフもこの時、同じく異端とされ、遺骸が掘りだされて火刑となっている。10

ウィクリフは、オックスフォード大学の神学教授であり、ローマ教皇や教会・聖職者の世俗的な富や権威を批判し、聖書を信仰の根幹に据えて、信者が直接聖書を理解し読むことの重要性を説いた人物で、後の宗教改革者に大きな影響を与えて、プロテスタントの信仰の基礎となった人物である。弟子たちと共に聖書をラテン語から最初に英語に訳した人物でもある(この150年ほど後に、ウィリアム・ティンダがヘブル語とギリシャ語の原語から英語に訳した)。プロテスタントでは、ウィクリフの名を冠したウィクリフ聖書翻訳協会という宣教団体があるような人物なのだが、カトリックでは、現在でも、コンスタンツ公会議で彼を異端者と断定した見解をそのまま引き継ぎウィクリフの教えを異端としている。

破門を招いたルターのゆるぎない信仰

ルターにとって、誰かの影響ではなく、反骨精神からでもなく、自身が神との関係の中で見出した「神の恩寵のみによっての救い」は、高い地位にある聖職者を前にしても、神の前に否定できない事柄であった。ここを否定しては、抜け殻の信仰になる(ロボットのようにただ上の指示のまま、神のみこころなど考えないようにしながら生きていく)ような事柄であった。「神」を取るか「人」を取ることによって自身のこの世での安定を得るかの分かれ道であった。

「ライプツィヒ討論会」をきっかけに、討論会の場所を提供した「髭のゲオルク公」が、毛嫌いと言えるほどにルターを嫌悪することとなった。彼は、ザクセン領地内に、ルターの信仰や教えが少しも入らないようにとお触れを出し、ルターの著作物を禁書にし、後にルターが翻訳出版した聖書をも没収命令を出すというように、徹底してルターの思想を排除した。こうしたゲオルク公の努力もむなしく、イエスを求める真の弟子たちの内に真理は光を発していくことになる。イエスは言われた。「もしあなたがたが、わたしのことばにとどまるなら、あなたがたはほんとうにわたしの弟子です。そして、あなたがたは真理を知り、真理はあなたがたを自由にします。」(ヨハネ 8:31,32)1539年に「髭のゲオルク公」(アルブレヒト系ザクセン公、在位:1500年 – 1539年)が死んだ後、後を継いだ弟のハインリヒ公(アルブレヒト系ザクセン公、在位:1539年 – 1541年)が、ルター派となっていて領内に宗教改革の導入を公にすることとなったのだが、ルターの生涯の晩年の頃の話である。11

このような過程(1519年7月「ライプツィヒ討論会」、1520年にヨハン・エックがローマに報告)で、ルターは、1521年4月、ヴォルムスで開かれたドイツの帝国議会での喚問を経て、正式にローマ・カトリック教会から破門(キリスト教社会からの追放)された。討論会から破門に至るまでの間も、ルターは批判を意に介せず、淡々とドイツ語での著作物(ラテン語で著作するのが常識の時代、民衆にわかるドイツ語で書いた)での執筆に専念していったという。「我ここに立つ」というルターの有名な言葉は、この時の帝国議会で異端者として命を消されるかもしれない危険の中でのルターが放った姿勢が現われている。ヴィッテンベルグに帰ろうとルターがヴォルムスの帝国議会を出発した後、この年に神聖ローマ皇帝に着任したばかりのカール5世は、ルターに対し、「帝国アハト刑」という刑罰による判決を下した。国外追放ではなく、「帝国内に身を置いていても、この帝国内で一切の存在も保証も認められない、存在を無視する者になった、帝国の中で法律の保護を一切受けることができないものとされた」という内容の生殺し状態の刑罰であった。通り魔によって殺されても、その犯人は一切のおとがめなしということを含む刑罰であった。ルターは生涯、この帝国議会の勅令の刑罰のもとに身を置くこととなる。12

ヴァルトブルク城で匿われる

ヴォルムスの帝国議会からの帰り道で、フリードリヒ3世選帝侯(ルターのヴィッテンベルク大学の創設者でもあった)の計画によって、ルター一行は一群の騎士軍に襲われ、騎士軍はルター一人だけを誘拐して、その後9ケ月間、ルターはヴァルトブルク城(山の上の城塞)に、数十名の兵士に守られて、匿われることとなった。フリードリヒ3世選帝侯(エルンスト系ザクセン選帝侯、選帝侯は神聖ローマ皇帝を選出する権利を持つ公爵、在位:1486年 – 1525年)という人は、石橋をたたいても渡らないというような用心深い人物であったそうだ。そういう人物が、見かねてルターの保護にあたったのは、神の御手の中の備えである。彼は、死ぬ間際までルターの宗教改革に賛成なのか、反対なのかを明らかにせず、死の間際にルター派へ改宗したという。ルターは、静かではあるが孤独な場所で、騎士の格好にさせられ、「騎士ヨルク」(ユンカー・イェルク)という名で呼ばれ、満足な食事が取れないような、健康も精神もおかしくなりそうな9ケ月間を執筆活動をして過ごしている。新約聖書をギリシャ語原典から訳したドイツ語訳もこの城で作られている(旧約聖書は、この後城を出て市に戻った後に10年以上かけてヘブル語からドイツ語に訳し、1534年に完成している)。書写するだけでも何年もかかるようなこの膨大な仕事を、ルターはたったの約10週間で終えたそうである。民衆が読むことを意識して、言葉を選んでドイツ語に翻訳されたこの聖書は、子牛一頭が買えるほどの金額(現在にすると数十万円以上?)で売られたそうであるが、民衆の求めは大きく、二千部印刷されたのが、異例の速さですぐに売り切れたと言われている。13

ヴィッテンベルク市に戻る

ヴァルトブルク城での9ヶ月の間に、ヴィッテンベルクの市中では、改革を進めようと、過激な運動を起こす者たちが出てきていた。彼らは、力づくで修道院襲撃や聖像破壊など過激な行動を取るようになっていた。解決方法が見いだせないヴィッテンベルク市当局は、ルターに市に戻るよう要請した。フリードリヒ選帝侯は、ヴァルトブルク城の山に留まるよう告げたのだが、ルターは選帝侯宛に尊敬の念をもって「神の使命と守り」をしたためた長い手紙を書き送り、山を下りて市に戻ったのであった。山を下りたルターは、1522年3月9日から8日間、毎日説教を続け、民衆の混乱に対して、どのように生きなけらばならないかを、はっきりと教え聞かせた。過激派を糾弾し、暴力を伴う改革を否定し、行き過ぎを警告した。そうして混乱状態は収まっていき、その後、1年間、ひたすら民衆に向けての福音の説教に専念したようである。民衆の心の中に深く信仰が根付いていくのを見届けた上で、ルターはじっくりと慣習の改革に取り掛かっていった。そういった活動に取り組みながら、ルターは終生ヴィッテンベルク大学における聖書講義を続けた。14

病にあっても戦い続けたルター

ルターは、ヴィッテンベルク城の生活で健康を害するようになり(38歳頃)、43歳の頃から心臓、および循環器系の病気を抱え、発作を起こしていたという。「神はわがやぐら」は、その頃作られたのだという。47歳になった頃は、耳鳴り、めまい、頭痛も抱え、それからの生涯そうした症状に苦しんでいた。1537年に、のちに説明する「シュマルカルデン同盟」というカトリック諸侯の同盟と対決する同盟の会議が開かれ、そのための「シュマルカルデン条項」と呼ばれる信仰告白の文章を書いている時(53歳頃)に、新たに結石のような症状を抱え、身体と心臓も弱り果てて死を覚悟したというエピソードも残されている。まさに神にあってストレスによる病気を抱えた人であった。

病の中、民衆の救いと改革に生涯を費やしたルターは、1546年(62歳)に、紛争解決のために生まれ故郷のアイスレーベンを訪れた。折衝を重ねてもなかなか解決にこぎつけず苦労して紛争解決の調印にこぎつけた翌日、1546年2月18日、ルターは、胸の圧迫を訴え、聖句を口にしてこの世を去った。享年62歳であった。ルターは、死ぬ直前まで、病気の中、精力的に主とともに民衆のための働きをしていた人物であった。1543年1月(59歳)に「ユダヤ人とその偽りについて」という著作を出しているが、ルターがどのような思いを持って書いたのかは不明である。が、若い時のルターは、「イエスもまたユダヤ人の生まれだから、ユダヤ人の救いをじっと見守って待っていよう」と述べている。宗教改革が始まって30年以上が経ち、今やキリストがもたらした福音が民衆にもこれほど明らかになっているのに、まだユダヤ人たちは受け入れようとせず、様々な手段を使ってこれに抵抗している。ユダヤ人たちに関するさまざまな情報を真に受けている節も見られ、行き過ぎた内容もあり、悪名高い著作と言われることもあるが、老年になり、残された日々も少なくなってきたルターは、福音を聞こうともしないユダヤ人たちに苛立って、この著作を残したようである。15

ルターが与えた影響―ローマ・カトリック

ルターの宗教改革を受け、次のようなことが起こっていった。ルターを破門した教皇率いるローマ・カトリック教会は、対抗宗教政策を打ち出した。プロテスタントの弾圧や教会内部の粛清などを、ローマ教会とスペイン王宮中心に内部革新を展開させていった。また、イエズス会を新たに設置し、海外布教に力を入れるようになった。

ルターから異端的発言の言質を取った時の「ライプツィヒ討論会」の場に、一人の22歳の若者がいた。21歳で既にヴィッテンベルク大学の教授職になっていたフィリップ・メランヒトンという人物である。16 このメランヒトンが、1530年に開かれたアウクスブルク帝国議会に「アウクスブルク信仰告白」という信仰告白を起草し提出した。が、ルター支持派の諸侯の足並みが揃わず、逆に団結したカトリックの帝国貴族たちからは不当に奪われた教会財産の返還要求が行われた。皇帝は執行猶予をつけた上でこれを認めたが、ルター支持派諸侯たちは自分たちの得た財産が奪い返されることを恐れて1531年、シュマルカルデンで反皇帝同盟「シュマルカルデン同盟」を結んだ。17

こういった対立を経て、ルターの死から9年後の1555年、ドイツのアウクスブルクで開かれた帝国議会で、カール5世の後を継いで皇帝となった弟のフェルディナント1世は、宗教対立を収束させるために、アウクスブルクに帝国議会を召集した。こうして「領主の宗教がその地で行われる」ことを原則にした「アウクスブルクの和議」が成立し、ドイツ諸侯の信仰の自由とルター派の信仰を認める法律が制定された。ただし、カルヴァン派や個人の信仰の自由は認めなかった。

ルターが与えた影響―スイスにて(ツヴィングリとカルヴァン)

スイスのチューリヒに、ルターの宗教改革が始まるとその主張に共鳴して、1519年頃から福音主義に基づき、ローマ教会を厳しく批判し始めた、ルターの1歳年下のツヴィングリという司祭がいた。1529年にはルターと会談して共同改革を目指したのだが、「ミサのパンと葡萄酒はキリストの血と肉である」とカトリックと同じ考えを示したルターと、「形式的な象徴にすぎないもの」という主張でルターよりも改革を徹底しようとしたツヴィングリの間で、聖餐の扱いにおいて意見が合わず対立し協力に至らなかった。

カルヴァンは、ルターの聖書主義、ツヴィングリの福音主義などの影響を受け、1540年代にスイスのジュネーヴで宗教改革を実践、改革派を指導した人物である。フランスに生まれ、パリ大学に学んで神学を修め、人文学者となったカルヴァンは、1530年代のフランスで、ルター派の著作とその思想がもたらされた時に、ルターの影響を受けた。パリで新教徒への迫害が強まったため、彼はスイスのバーゼルに逃れて、1536年に『キリスト教綱要』を著し発表した。これは、幾度かの増補改訂を経て、組織神学の教材になっているような書物なのだが、カルヴァンは、これによって注目されるようになり、ジュネーヴで改革を始めた。はじめは反対派に対しても寛容な姿勢であったが、1541年にジュネーヴで権力を握り、厳格な神権政治を実行していくうちに、次第に非寛容の姿勢が強くなった。カトリック教会を厳しく弾劾しただけではなく、反対派を捕らえて火刑にするなど厳しい宗教統制を行った。彼は市民生活にも厳しい規律を求め、違反者を次々と捕らえて裁判にかけ、恐怖政治として恐れられた人物であった。カトリックが、カルヴァン派を認めなかったのは、このような実があってのことであった。1564年にカルヴァンは55歳で病死したが、ジュネーヴはカルヴァンの信仰の拠点として多くの後継者が育っていた。後継者たちによってその教えはヨーロッパに広がっていった。

ルターの教えはルター派といわれ、ドイツからデンマーク、スウェーデン、ノルウェーなど北ヨーロッパの国教となり広がっていった。一方、カルヴァンの教えはフランスではユグノー、オランダではヘーゼン(乞食の意)、スコットランドでは長老派(プレスビテリアン)、イングランドでは清教徒(ピューリタン )などと呼ばれていった。18

ルターが与えた影響―イギリスでは

イングランドでは、イギリス王ヘンリ8世がルターに対する批判により、教皇レオ10世から「信仰の擁護者」の称号をもらった。しかし、最初の妻との離婚をめぐって教皇と対立した。対立した結果、イギリス国王をトップとしたカトリック様式を肯定した教会(聖公会)を新設した。

現存の教会がどのように形成されていったかを見ているのだが、ようやく、さまざまな教派や主張がある中で、教会の言っているどこをどういう風に信じたらよいのかを知る上での、プロテスタントの教派教団の成り立ちのところに近づいてきた。次回以降では、宗教改革後の教会を見ていこう。

–> 次の記事:偽りとの闘い~著作に込めたルターの思い

関連記事:「聖書の訳について」

- 徳善義和『マルチン・ルター 生涯と信仰』教文館 p57 ↩︎

- 同 p83 ↩︎

- 同 p84, p85 ↩︎

- 同 p85, p86 ↩︎

- 同 p86, p87 ↩︎

- 同 p87, p88 ↩︎

- 同 p88, p92, p93 ↩︎

- 同 p95-97 ↩︎

- 同 p98, P100 ↩︎

- 世界史の窓「フス/フス派」 ↩︎

- 徳善義和『マルチン・ルター 生涯と信仰』教文館 p101 ↩︎

- 同 p114 ↩︎

- 同 p127-129, p137, p139, p287, p288 ↩︎

- 同 p146~p157 ↩︎

- 同 p288~p290, p295 ↩︎

- 同 p101, p102 ↩︎

- https://ja.wikipedia.org/wiki/シュマルカルデン同盟 ↩︎

- 世界史の窓「カルヴァン」 ↩︎

コメント