<– 前の記事:『父の家へ-成人を前にしての意識づけ-』

聖書個所:ルカの福音書3章1節~20節(新改訳)

『救いの道-悔い改めと信仰-』

前回は、少年の時のイエスさまの様子を垣間見て、イエスさまはどこを切り取ってみても、金太郎飴のように同じで一貫しており、神の子イエスであったことを見た。さて、場面は、1章の終わりで「幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まで荒野にいた。」(ルカ 1:80)と語られたヨハネに再び焦点が移る。

混乱する世界に

「皇帝テベリオの治世の第十五年、ポンテオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリヤとテラコニテ地方の国主、ルサニヤがアビレネの国主であり、アンナスとカヤパが大祭司であったころ、神のことばが、荒野でザカリヤの子ヨハネに下った。」(ルカ 3:1-2)「皇帝テベリオの治世の第十五年」ローマ帝国の最初の皇帝アウグストゥスの治世はB.C.27年~A.D.14年で、この治世時にイエスは生まれ(B.C.4年頃)、次に皇帝となったティベリウス(テベリオ)の治世はA.D.14年~A.D.37年であるのだが、ここでの時代は、その二代目皇帝のテベリオの治世の十五年目(A.D.28年)とある。その頃のユダヤ地方の総督はポンテオ・ピラト(在位はA.D.26年~B.C.36年)である。ヘロデ大王が死んで三人の息子(アケラオ〈イドマヤ、(狭義の)ユダヤ、サマリヤ〉、アンティパス〈ペレア)、ガラリヤ〉、ピリポ〈イツリヤとテラコニテ地方〉)に領地が分割されたのだが、アケラオの土地は、アケラオが失政を重ねたため、A.D.6年頃には、住民の訴えにより解任されローマ領になっていた。ガリラヤの国主と書かれているヘロデは、ガリラヤを領有したヘロデ・アンティパス(在位 B.C.4年~A.D.39年)である。 ヘロデ大王の系図 年表 聖書地図(1955年改訂版 日本聖書協会発行を使用)

イツリヤとテラコニテ地方の国主のピリポは、分割されてユダヤの北東部にあるイツリヤとテラコニテ(Trachonitis)地方を領有したヘロデ・アンティパスの異母兄のピリポ(ヘロデ大王とエルサレムのクレオパトラとの子のフィリッポス、在位はB.C.4~A.D.34)である。ルサニヤという人物がアビレネ(ヘルモン山の北方にある)の国主(A.D.25~A.D.30年頃)であった。

当時のユダヤでは大祭司が王と同じように政治的な影響力をもっていて、大祭司はローマ総督から任命されていた。当時の大祭司は、アンナスの婿のカヤパであった(在位はA.D.18年~A.D.36年)。前の大祭司アンナスはA.D.6年にクレニオ(ルカ 2:2の人口登録に出てくる)によって大祭司に任命されて、A.D.15年に何かあって退位させられているのだが(ローマへの朝貢を怠ったというのが有力だそう)、ユダヤ人たちにとって大祭司職は終身制のため、「アンナスとカヤパが大祭司であったころ」と、二人の大祭司が存在することとなっていた。ローマが世界を治め大きくなっていく前の、そのような体制下で分割統治されていた混乱しているような時代、荒野にいた公に人々の前に出現する前のヨハネに神のことばが下ったのである。「その霊は強くなり」(ルカ 1:80)とあったヨハネの霊は、荒野での生活でますます世と聖別され研ぎ澄まされていた。

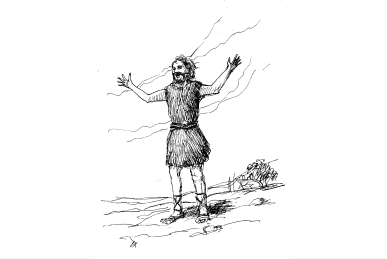

荒野で神はヨハネに何と言われたのだろうか、気になるところだが、神のことばが下って、「そこでヨハネは、ヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が赦されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。」(ルカ 3:3)とある。復活後、イエスは天に上げられる前に、使徒たちに「全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。」(マルコ 16:15)と言われて天に上げられた。同じ神が発せられたことばである。「ヨルダン川のほとりのすべての地方」ヨルダン川はヘルモン山を水源に死海まで流れる川である(途中にフーレ湖、ガリラヤ湖がある)。つまりユダヤの領地のほとんどすべての地である。ユダヤ人が住んでいるすべての地方に行き、罪赦されるために悔い改めて、その表明としてバプテスマを受けるようにイスラエルの人々に伝えよ、という内容を受けての行動であったことが伺える。

ヨハネの宣教

「そのことは預言者イザヤのことばの書に書いてあるとおりである。」(ルカ 3:4a)イザヤ 40:3-5の適用である。「荒野で叫ぶ者の声がする。『主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がった所はまっすぐになり、でこぼこ道は平らになる。こうして、あらゆる人が、神の救いを見るようになる。』」(ルカ 3:4b-6)イザヤ書にこの預言のことばを記したのは、バビロン捕囚が起こる前、アッシリアによる北イスラエルのサマリヤが陥落するただ中に生きた南ユダの預言者イザヤである。罪の行く末をご存知である全知全能の神は、これからバビロン捕囚が起こり、イスラエルの民は国を失い散らされようとする中で、70年後の捕囚からの解放という計画をお持ちであったが、捕囚という苦難を通っても、捕囚の原因となった罪はなくなることはないということをご存知であった。それでも、愛なる神は、滅びを招いても仕方がないような罪を持つ神の民を、忍耐強く、教えてこられたのであった。

ローマの支配になり、B.C.63年にポンペイウスがエルサレムを占領し、ローマの統治となった後は、旧約聖書で預言されてきたメシアへの待望―ダビデ王の血を引く新しい王が現れ、他民族の支配から解放してくれる―が急速に広がっていった。そして、それから70年ぐらい経った頃、イエスが地上に来られたのだが、民はメシアが到来したことを知らなかった。そのような時に、メシアの道を備えるためにヨハネに神の言葉が下ったのである。そして、ヨハネは神のことばに従って、「悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。」(マタイ 3:2)と悔い改めに基づくバプテスマを説いたのである。ちなみに、主イエスが宣教を開始されたのも同じ言葉である(マタイ 4:17)。

ヨハネに与えられたのは、イエスの宣教に先立ち、悔い改めを説き、スムーズにイエスにつなげる働きであった。荒野ではなく、都会で語ったならば、ローマ兵の目につきやすかっただろうし、イエスの現れは二番煎じのようにもなり、イエスの妨げになりかねなかっただろう。人々は、悔い改めのメッセージを聞いて、ヨハネから悔い改めのバプテスマを受けようとして、荒野に出向いた。人々は、労力を払って真剣に求めて荒野までやってきたのである。「エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白して、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。」(マタイ 3:5,6)

「それで、ヨハネは、彼からバプテスマを受けようとして出て来た群衆に言った。」(ルカ 3:7a)マタイの福音書では、「パリサイ人やサドカイ人が大ぜいバプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。」(マタイ 3:7)とある。多くの人々が悔い改めの呼びかけに応じ、やってきたのだが、皆が神の前に罪を悔い、罪を犯してしまう弱い自分を認めて、へりくだりを持ってやってきたわけではなかった。律法の専門家である「パリサイ人やサドカイ人」たちは、悔い改めのことばを語るヨハネのもとにやってきたのだが、何かが違っていたようである。

「まむしのすえたち。だれが必ず来る御怒りをのがれるように教えたのか。」(ルカ 3:7b)そのような律法の指導者層を、ヨハネは「まむし(

まむし、毒蛇)のすえ(

まむし、毒蛇)のすえ(

子孫)たち」と呼び、「だれが必ず来る御怒りをのがれるように教えたのか。」と言っている。彼らは、神の怒りを逃れるために、表面上、悔い改めるような顔をしてやってきたようである。そういった心を伴わない悔い改めについて、ヨハネは言った。

子孫)たち」と呼び、「だれが必ず来る御怒りをのがれるように教えたのか。」と言っている。彼らは、神の怒りを逃れるために、表面上、悔い改めるような顔をしてやってきたようである。そういった心を伴わない悔い改めについて、ヨハネは言った。

「それならそれで、悔い改めにふさわしい実を結びなさい。『われわれの先祖はアブラハムだ。』などと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神は、こんな石ころからでも、アブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから、良い実を結ばない木は、みな切り倒されて、火に投げ込まれます。」(ルカ 3:8,9)御怒りを逃れたいならば、「悔い改めにふさわしい実を結べ」と。律法の専門家、アブラハムの子孫、表面上だけの形式的な信仰…どれも御怒りを逃れる理由にはならない。厳しいまでの言葉である。

この言葉を聞き、アブラハムの子孫であることに誇りを持ち生活していたユダヤの人々はヨハネに尋ねた。「群衆はヨハネに尋ねた。『それでは、私たちはどうすればよいのでしょう。』」(ルカ 3:10)このように尋ねている言葉は、マタイの福音書の方にはない。マタイの福音書では、「まむしのすえたち。…」と言ったのは、パリサイ人やサドカイ人が大ぜいバプテスマを受けに来るのを見たとき、と書かれている。大ぜいの人々がバプテスマを受けに来た中にパリサイ人やサドカイ人もいたような状況下で、「まむしのすえたち。…」とヨハネが言ったことを記したようだ。そして、「私たちはどうすればよいのでしょう。」と尋ねたのは、ルカによれば、群衆であった。

信仰は神のことばを聞くことから始まる(ローマ 10:17)。パリサイ人やサドカイ人は、その場でどうしていたのだろうか、書かれていないが、ヨハネの福音書には、エルサレムのパリサイ人の中からヨハネのもとに―その時、ヨハネは、ヨルダンの向こう岸(西側)のベタニヤでバプテスマを授けていた―遣わされた祭司とレビ人が、「あなたはどなたですか。」と調査に出向いたことが書かれている(ヨハネ 1:19-28)。書かれていないだけなのかもしれないのだが、パリサイ人やサドカイ人が、バプテスマを受けたという記述はない。

「私たちはどうすればよいのでしょう。」と尋ねた群衆に、「彼は答えて言った。『下着を二枚持っている者は、一つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者も、そうしなさい。』」(ルカ 3:11)人よりも多く持っていることを誇りいばって優位に立つようなことをせず、分け与えなさいと言っている。が、全部を分け与えなさいとは言ってはいない。最低限の自分の分は取り、分け与えよと言っているのである。下着も食べ物も生きていく上での最小限必要なものである。下着二枚を分け与えると替えがないことになる。が、一枚も持っていない人というのは、とても困っていて、今、必要としているのである。食べ物についても同じである。それを見過ごしにせず、憐みの心を持ち(「愛は情深い」(Ⅰコリント 13:4〈口語訳〉)、分け与えなさいと言われている。

「取税人たちも、バプテスマを受けに出て来て、言った。『先生。私たちはどうすればよいのでしょう。』ヨハネは彼らに言った。『決められたもの以上には、何も取り立ててはいけません。』」(ルカ 3:12,13)取税人は、ローマ帝国の税金を徴収する下級官吏であり、たいていの場合,被征服民族から採用されていた。税を徴収する際に、ローマに税を納める金額に上乗せし、できるかぎり金もうけをしようとしていた。ローマ政府は決めた税金が入ればよく、取り立ては取税人に任せていたので、取税人は相当の利幅をとって私腹を肥やすことができた。私腹を肥やす取税人についてローマに訴えても、ローマ政府は耳を貸さなかったので、取税人は同胞の民から嫌われていた。厳格なユダヤ人たちは、取税人が常に異邦人と接触していたことから、「汚れた者」や罪人と見なしていた。そのような取税人たちは、良心の呵責を覚えている者も多かっただろう。その心を見られるイエスは、取税人たちを気にかけておられ、共に食事をされることもあり、救いを説かれていた。そのような取税人が、ヨハネのもとにやってきて「先生。私たちはどうすればよいのでしょう。」と尋ねたのである。ヨハネは、決められたもの以上には、何も取り立てないように、賃金以上に儲けようとしないようにと言われた。

次は、兵士たちが尋ねている。「兵役に服している者たちも彼に尋ねた、『この私たちはどうすればよいのですか』。彼は答えた、『人を脅かしたり、偽りの訴えをして、物を要求し〈しぼり取っ〉たりしてはいけない。日々の配給分〈給付〉で〈各自の給与《報酬》で〉いつも満足しなさい』。」(ルカ 3:14〈詳訳〉)取税人同様、金銭のことを言われている。取税人たちに決められた以上にとりたてないようにと言われたことで、兵士たちは、自分たちが日常行なっていた行為が気になったのか、ヨハネに尋ねたのだろうか。金銭を愛することは、すべての悪の根であり(Ⅰテモテ 6:10)、また、「金銭を愛する生活をしてはいけません。いま持っているもので満足しなさい。」(ヘブル 13:5a)とも書かれている。金銭欲が、他の人を害し、自身もむさぼりの果てしない欲に陥っていく。少ないもので無理やりに満足するようにと言われているわけではない。「主ご自身がこう言われるのです。『わたしは決してあなたを離れず、また、あなたを捨てない。』」(ヘブル 13:5b)必要はすべて満たしてくださる主がともにいるという約束を伴ったものである。

メシア待望論が高まっている中、ヨハネがそのメシアだと思う人が出てきたようだ。先ほどのヨハネの福音書で、パリサイ人が尋ねた「あなたはどなたですか。」という問いには、「キリストか?」という確認が根底にあったと見られ、ヨハネは、「私はキリストではありません。」と言明している(ヨハネ 1:20)。それほど、ヨハネの語ることばには神の知恵と力があり、律法学者たちの語る神とは違っていた。「民衆は救い主を待ち望んでおり、みな心の中で、ヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいか、と考えていたので、ヨハネはみなに答えて言った。『私は水であなたがたにバプテスマを授けています。しかし、私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などは、その方のくつのひもを解く値うちもありません。その方は、あなたがたに聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。」(ルカ 3:15-16)ヨハネは、神と自分はまったく違い、足元にも及ばないことを知っていた。群衆の賛辞に慢心するような心は持ち合わせていなかった。「私などは、その方のくつのひもを解く値うちもない」これは、卑下ではなく、神を恐れる心から出た言葉であり、ヨハネはへりくだりを持つ人であった。ヨハネは悔い改めて罪を聖めることを表す水のバプテスマを授けたが、さらに力のあるメシアは、聖霊と火とのバプテスマを授けることを語っている。悔い改めの「水のバプテスマ」と「聖霊と火とのバプテスマ」は、はっきりと異なるものである。「水のバプテスマ」は人間が授けているが、「聖霊と火とのバプテスマ」を授けられるのは神である。使徒の働き2章に、「五旬節の日に皆が集まり祈っていると、突然、天から、激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡り、炎のような分かれた舌が現われて、ひとりひとりの上にとどまった。すると、みなが聖霊に満たされ、御霊が話させてくださるとおりに、他国のことばで話しだした。」という出来事が書かれている。聖霊と火とのバプテスマを受けた者は、バプタイズされたことがはっきりとわかる。他の人には理解しがたい事柄であるが、授けてくださったことを教えてくださるのも神である。この後、聖霊のバプテスマを受けた者たちは異言を語ったり預言したりしているのだが、何かしらはっきりと表面に現れている。使徒たちも聖霊と火とのバプテスマを受ける前と受けた後とは、異なっていた。信仰は明らかに強められ、大勢の者たちの前で力強い神の言葉を宣べ伝え、敵対する者たちをもあわれみ、死をもいとわない者に変えられた。イエスの十字架&復活を信じただけでは、このように変えられるものではない。天に上げられる前にイエスが残した命令があった。「彼ら(使徒たち)といっしょにいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。『エルサレムを離れないで、わたしから聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなく、あなたがたは聖霊のバプテスマを受けるからです。』そこで、彼らは、いっしょに集まったとき、イエスにこう尋ねた。『主よ。今こそ、イスラエルのために国を再興してくださるのですか。』イエスは言われた。『いつとか、どんなときとかいうことは、あなたがたは知らなくてもよいのです。それは、父がご自分の権威をもってお定めになっています。しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てにまで、わたしの証人となります。』」(使徒 1:4-8)聖霊のバプテスマを受ける前の使徒たちは、「主よ。今こそ、イスラエルのために国を再興してくださるのですか。」と見当違いのことを言っているのだが、聖霊と歩むとともに、理解を深めていった。限界ある弱さを持つ人間のために、神は聖霊を遣わしてくださり、聖霊を受けるまで待つように言われたのである。

「また手に箕を持って脱穀場をことごとくきよめ、麦を倉に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。』」(ルカ 3:17)箕というのは、穀物をふるって、籾殻やごみをふり分けるための農具である。収穫した大麦や小麦などの穀物は脱穀場に運ばれ、そこで、牛などの動物に穀物を踏ませて脱穀し、もみと殻やごみに分けられていた。動物に絶えまなく踏まれるうちに、余分なものは削り取られていき、穀粒がもみがらから離れていった。イエスは天の御国のたとえ話の中で、「一緒に育った麦と毒麦を選別し、毒麦は焼くために束にし、麦を集め倉に納める」(マタイ 13:24-30)と語られた。メシアなる神は、試練を通し余分な部分(罪や不要なもの)を除かれるお方であり、毒麦や罪を焼き尽くされるお方である。

「ヨハネは、そのほかにも多くのことを教えて、民衆に福音を知らせた。」(ルカ 3:18)ヨハネは、先駆者として、メシアや神についてのことを教え、福音を知らせ、民の心を神に向けさせ、神の救いを待ち望むよう、イエスの働きにつなげるために、民の心を耕していった。

罪の重大さ

「さて国主ヘロデ(ヘロデ・アンティパス)は、その兄弟(ヘロデ大王とマリアンメとの子のヘロデ・ピリポ)の妻ヘロデヤのことについて、また、自分の行なった悪事のすべてを、ヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事にもう一つこの悪事を加えた。」(ルカ 3:19,20)ヘロデ・アンティパスは、アラビアのナバデヤの王アレタス4世の娘ファサエリスと結婚していたのだが、ヘロデヤに熱を上げた結果、ファサエリスに実家に帰られて離婚となり、また、ヘロデヤはヘロデ・ピリポと離婚して、彼らは結婚した。ヘロデ・アンティパスは、離婚の罪と兄弟の妻をめとる罪(「あなたの兄弟の妻を犯してはならない。それはあなたの兄弟をはずかしめることである。」(レビ 18:16))、またその他の悪事のすべてをヨハネに責められたため、ヨハネを投獄し、罪を増し加えたのであった。マタイの福音書14章に、投獄後、ヨハネを殺したいきさつが書かれている。ヘロデ・アンティパスは、群衆が神の預言者と認めていたヨハネを殺せずにいたのだが、ヘロデの誕生祝いの際に、ヘロデ・ピリポとヘロデヤの娘のサロメが、みなの前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた(マタイ 14:5,6)。その時、ヘロデはサロメに、願う物は何でも必ず上げると、誓って堅い約束をしたのであった(マタイ 14:7)。サロメは、母親ヘロデヤにそそのかされて、「今ここに、バプテスマのヨハネの首を盆に載せて私に下さい。」と言った(マタイ 14:8)。こうして、ヨハネは獄中で首をはねられ、サロメは所望したものを得たのであった(マタイ 14:9-11)。不倫によって娘と離婚され激怒したナバデヤの王アレタス4世との間に戦いが起こり、ヘロデ・アンティパスは惨敗をした(ローマ帝国の介入で助かっている)。ヘロデ・アンティパスの軍が総崩れになった所が「洗礼者ヨハネの処刑を行った要塞の近く」だったため、ユダヤ人たちは、ヘロデ軍の惨敗はヨハネを処刑した天罰だと考えたという(ユダヤ古代誌6 筑摩書房 p50, p51)。ヨハネは、その死もがユダヤの民の心を捉えて罪を犯すことの恐れを抱かせたのである。

罪は、自身を永遠の死に向かわせるだけでなく、人を傷つけ、罪を広げていき、破壊(人間関係、物質)をもたらし、人間には収拾できないほどになり、神を呼ばわるしか救いの道がないほどになっていく。罪が入ったアダムとエバの時代から現在までの歴史を振り返ると、そのように神の計画が推し進められていっていることが見えてくる。全知全能万軍の主である神の御手によって、世界は動いている。ヨハネが殺され、救いの道が示された後に、エルサレムは西暦70年にローマと起こしたユダヤ戦争によって滅びを迎えた。ユダヤ人たちは離散したが、キリストの教えは世界に広まった。ヨハネが悔い改めを説き、なだらかに道備えをし、キリストが神の国の福音を伝え、十字架上で贖い、救いの道は開かれた。「こうして、あらゆる人が、神の救いを見るようになる。」(ルカ 3:6)とある通りである。

罪の悔い改め(悔い改めの実で心からのものか、口先だけの表面的なものかは見えてくる)と、キリストを信じる信仰は切り離すことはできない。悔い改めと言葉でいうのは簡単なのだが、軽いものではない。罪の影響力とその深さを知る者にとっては、生涯にわたって神のみこころに沿って償おうとする実が現われる。真の悔い改めならば、「ごめんなさい。」と言えば害を被った人たちがもやもやしていたとしても、悔い改めたからもういいだろう、赦さないのは罪だなどと、無罪放免という心境にはならないだろう。関係修復のために、祈るとともに償おうと努力するだろう。真の悔い改めならば、悔い改めた自分を誇るかのように周囲に拡散し、被害者の心をかき乱すような行為はしないだろう。キリストを見るならば、へりくだりの中、間違った行為で害を与えた人たちの心を思いやり、キリストとともに行動するのではなかろうか。

キリストを信じ聖霊が内住しているならば、罪を犯し続けて平気でいることはできない。罪は、神と個人との問題である。罪について伝えても理解する心を持たず罪を犯し続ける相手とは、巻き込まれないように距離を置くことも、時と場合によっては必要なことである。巻き込まれないように距離を置くことが愛に反することのように思える人もいるかもしれないが、そのように悔い改める機会を与えることも神の愛である。羊飼いなるキリストに耳を傾け、従う心を持っていこう。ともにいてくださる主が教えてくださる。

–> 次の記事:『宣教の前説-王の王であるメシアは人の子として来られた-』

コメント